源氏物語を古籍の影印本で読んでみる

公開 2023-01-20

変更 2025-11-30

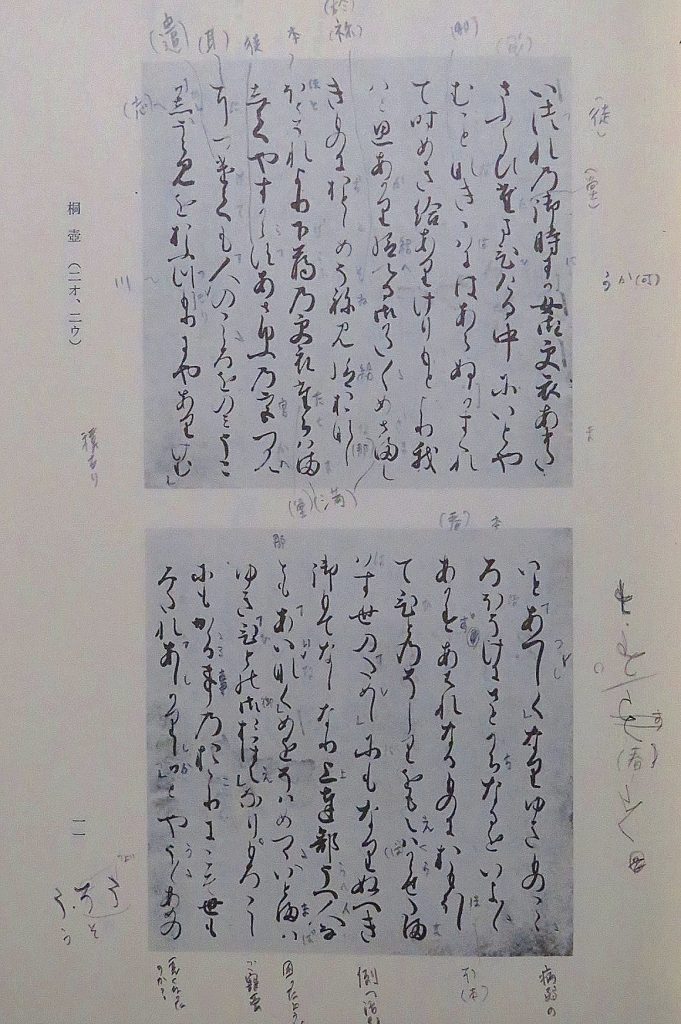

源氏物語を読んだことがなく、せっかくなので古籍の影印本による古書の影像(「古書」は中国語の「古書」と同じく古代の著作をさす うち国宝等分類における「典籍」や中国語の「古籍」は古書の範疇のうち印刷技術採用より前の書籍そのものを特に指す事が多い ここでの古代は日本なら応仁の乱より前、中国なら五四運動C1919より前)からその読解にアプローチしたら、かな連綿の視覚印象効果ふくめ雰囲気をより深く味わえるだろうと考え、古書の祖本に近い写本の影像を用いて、かな文字を同定しながら分からない綴り・詞義・句構造を原著の訓釈書における解釈例も参考にして、自分なりに古書の成書当時に向き合う経験をしているつもりになって読んでみる

源氏物語の影像資料

●日本古典文学会『源氏物語』(全5巻、日本古典文学影印叢刊1979)

― 重文である穂久邇文庫本のグレースケール写真を印刷したもの 鎌倉時代末に冷泉為相他が墨書した写本とされる 青表紙祖本系のメジャーな訓釈書に載る古文の正文を参照しながら読める

●ほか、例えば江戸時代前期に墨書された写本全編が、国会図書館にて精細カラー影像で公開されている(参照 2023-01-20、https://dl.ndl.go.jp/pid/2585098)

古書文字同定の手引き

●かな研究会『実用変体がな』(新典社1988)

― 1番つかいやすいコンパクト書(108P) また漢字くずし字には児玉幸多P(学習院大)『くずし字解読辞典』(近藤出版社1970)をつかう人が多いとのこと 行・草書体を学ぶとくずし字の字形機序の理解はよりふかまるのだろう たとえば于右任『標準草書』(上海古籍書店出版1983)は、千字文の各漢字について石碑など出処つきで草書の典型字形がえらばれ、漢字ひらがな交じり文の文字それぞれがこれら祖型から変化したものと考える助けになる またこの書の後半は草書の字形機序の総合解説で漢字の草書の構成方法全体が概略わかる様に工夫されている

源氏物語の原文訓釈の例

●阿部秋生P(実践女子大)他『源氏物語』(日本古典文学全集全6巻、小学館1970-) ― 句構造と不明詞義が古文正文と逐字訳の同一書面内比較で手ばやくつかめる

●玉上琢弥EP(大阪女子大)『源氏物語評釈』(全14巻、角川書店1964-)

― 1964年の書だが古文と逐字訳のついた大学講義風のたのしい古書訓釈書

●出口汪(予備校講師)『源氏物語が面白いほどわかる本』(中経出版2001)

― 源氏物語成書当時の政治文化など付帯情報を学参風にまとめた書 この他に雑誌『源氏物語の鑑賞と基礎知識』(全43分冊、至文堂1998-2005)は付帯情報に対する熱量がすごい

●角田光代『源氏物語』(全3巻、河出2017)

― 小説鑑賞経験と訓釈書学習経験とを比較して印象効果経験をたしかめてみたい 角田訳は詞・フレーズを丁寧に追い翻訳者の色づけも少なく文章がさっぱりしてるので、読み終えてから総合評価する

― 多々ある現代語版はどれも冒頭しか確かめられていないが、谷崎新々訳(1964)は小説としての読書経験が良さそう 林望『謹訳源氏物語』(全10巻、祥伝社2010-2013)も丁寧な説明注文を正文中に挿入する形式の逐字訳なので慣れれば小説のように読みやすい

●山崎良幸他『源氏物語注釈』(全12巻、風間書房1998-2018)

― 現在水準の詞義・短語義・語法研究の成果で旧来の対訳解釈の一部を修改する追加的な訓釈書である 関連の日本語学としておもしろいが参照しているとますます時間がかかる この逐字訳は一部のみだが親切でためになる

― また『古典文法総覧』をまとめた日本語学学者の小田勝氏による『源氏物語全解読』(和泉書院2024-、氏のウエブ記事『「源氏物語解読」連載』を発展させたものだろう)も今後続々と上市されていくとのこと

///

ピンバック: 紫式部公園の紫式部人形 – セージの情動効果

ピンバック: 紫霞へのみち ― ROAD TO PURPLE HAZE

ピンバック: 長恨歌と長恨歌伝 – セージの情動効果