IPA音声記号により声道音に含まれる信号を符号化することを工学的に表現する

公開 2023-02-25

変更 2025-12-16

キャットフォード『実践音声学入門』*1に、「音声学/PHONETICSは発話音/SPEECH-SOUNDSの系統的研究であり、人が生産/PRODUCE可能な事実上すべての声道音/VOCAL TRACT SOUNDを記述/DESCRIBEして分類/CLASSIFYする方法を[各水準で]提供する」とある これら日英詞の対訳関係は原著『A PRACTICAL INTRODUCTION TO PHONETICS』(1988)で確認できる ほかの音声学教科書について、定評あるラディフォギッド『音声学概論/A COURSE IN PHONETICS』(1999)は基本用語の定義があいまいなまま調音の各論に詳しいため最初に読むには不利 またシュービゲル『新版 音声学入門』(1977)は古いが過去の学説の経緯について非常に示唆的である またパイク著今井訳『音声学』(1964)は更に古いが声道音から信号としての発話音成分を抽出するための言語音・非言語音の弁別と、声道音連続の現象に内在する発話音連続の現象を分析するための基盤手法としての分節/SEGMENTの定義とに詳しい

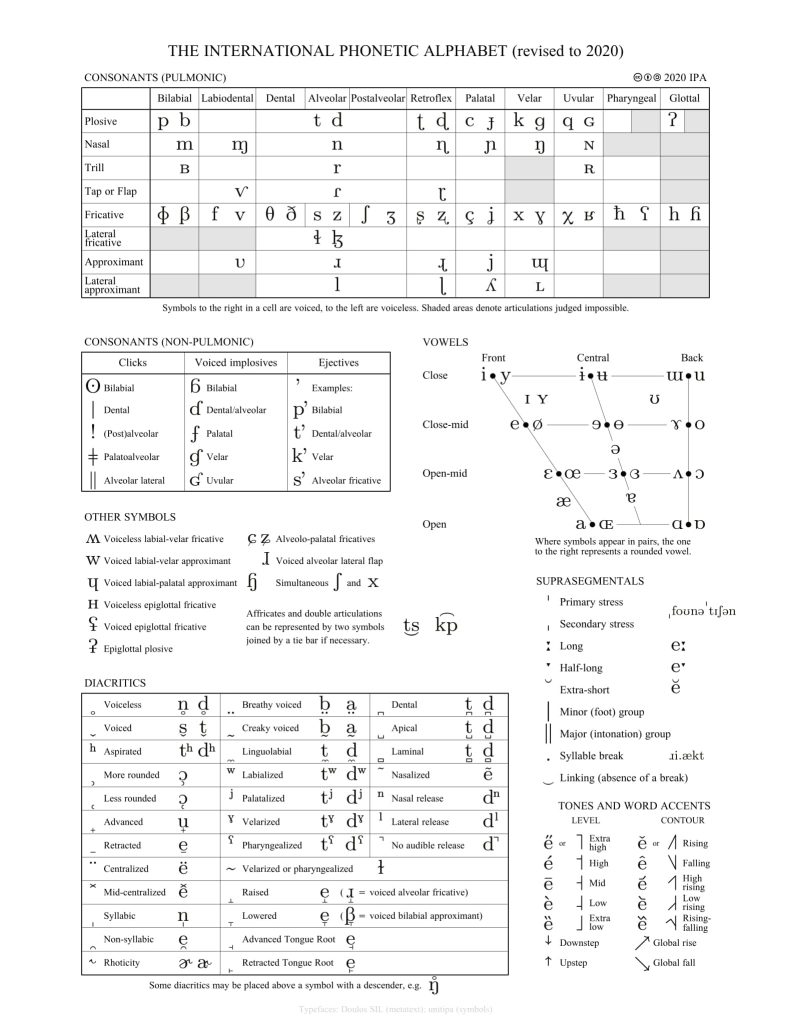

「音声/VOICE」(≜声道音/VOCAL TRACT SOUNDS、声道を通過する空気波動に起因する音響物理現象)を含む種々の現象のうち、その「発話音の成分/COMPONENT」を実用的に抽出して記述する方法の1に、狙った「音声連続の現象」に含まれる信号/SIGNALとしての物理的な音価/PHONEを、IPA(国際音声アルファベット*2)にさだめた音声アルファベットと呼ばれる各種の記号/SYMBOLの配列を用いて、人への動作指示シーケンスとして表記/TRANSCRIPTIONする(=手描き可能記号/SCRIPTとして記述する)という方法があり、音声学・音声言語学や発話音修得・伝達などの分野で便利につかわれている

ここでの「音価」は、IPA等の調音音声学的な分節表記法で表される動的な調音・変調現象以外にも「音声連続の現象」を記述するような符号法/ENCODING METHODが様々に採用できるような対象の物理現象を指していると解釈し、音声を含む音響現象に対するアルファベット拡張表記法のみが音価を記述する有効な符号化方法ではないとした このような音価を別に「音値」とでも呼称し音価については通行している調音音声学的な分節表記に限定するとの考え方もまた合理的だろう また記号/SYMBOLに対して記号/SIGN・符号/CODEの基本義・上位定義については後半にて言及する

「IPAによる音価の信号の表記法」を言語学的というよりは工学的にとらえるならば、調音音声学の成果を積極的に採用した符号化復号化法に用いる記号系統として、以下のように略定義できるだろう:

「IPAによる音価の表記法は、アルファベットの時系列配列による発話音の表記法を拡張することにより、調音器官/ARTICULARにおける音質/QUALITYの変調/MODULATIONとしての調音/ARTICULATIONと、気流/AIR-STREAMの起こしである気流始動/INITIATIONや声帯/CORDSまわりを微調適応/FINE ADJUSTMENT FOR FITTINGして加声/VOICE等を行う喉頭調整/PHONATIONなど音声の生産/PRODUCTIONにむけた調音以外の修飾/MODIFICATIONとを、音響物理情報空間における「一定音響範囲」に対応させる事によって、発話/SPEECHされた「音声連続の現象」から、発話意図に相当する言語要素部分として別途の会話成立確認に基づいた言語学的推測がなされた「言語成分/LINGUISTIC COMPONENT」の候補を参考にしながら「分節/SEGMENTのオーバーラップ付き組み合わせ」を抽出し、これら分節の組み合わせ群と上記一定音響範囲との各々の対応関係を1対1の射影関係で準備した「音価」の表記に変換することで、音声連続の現象に含まれる発話音の成分を信号として抽出するといった作用をもたせた符号化復号化法(コーデック法)を実現するための、筆記表記にもつかえる情報圧縮率および表記字形をもった記号系統である ここで「音価」とは、上記の調音と調音以外の修飾とから各々に生産される音声の一定音響範囲を個別の要素として、狙った言語から要求される恣意的な規模範囲および解像度で発話音の物理現象群系統を網羅すべく、多々の音価の単独または組み合わせの配列による対応規則として、参加者共同の合意のもとで可能な水準における定義をなされた表音法として表すことが可能となる物理現象としての対象を指す」

このようにIPA音価表記法は言語学的推測と共同同意の記号ルールとが別途上位から与えられてからの操作を前提としなければ成立しない性質のものであり、特に上のオーバーラップを許容した分節構造の抽出部分は言語処理を行わない単なる物理現象としての処理のみでは実用的な要求品質を満たさない事が今までにわかっているから、その記述品質は上流である言語学的推測と共同同意とにおける処理能力に大きく依存するものであることに注意が必要である またここの略定義における「アルファベットの時系列配列による発話音の表記法」とは、既存言語の各集団における歴史的アルファベット表記(~母子音組水準による字母/LETTER表記)を指す 現在のIPA音価表記から復号できる出力は、せいぜい上の定義にあるようにIPAで代理された部分の言語成分の情報であり、元の音声連続現象に含まれている情報のうち、信号成分に対するノイズ成分や、信号とは言えるが扱う音価からは普通省かれることが期待される話者個性成分や、言語学的プロソディー要素など正確な記号化・表記化の困難な部分の音価などといった付帯的とみなされてきた言語成分については、それらが積極的に符号化復号化されるべくその方法が十分に準備されているような表記系統ではない

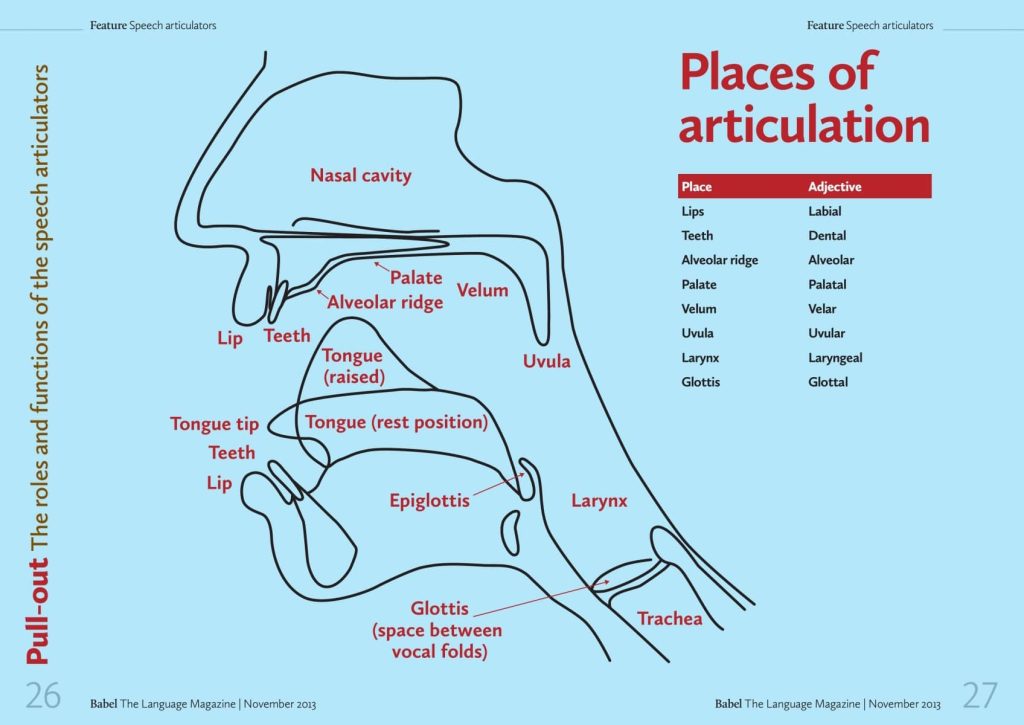

「調音」は神経生理学的な構音/SOUND CONSTRUCTION(CF. 詞「ARTICULATION」の生理学・医学分野での対訳は構音・咬合・関節と多義)のうち、口腔内の動的フォーム(上下調音器官/ARTICULARSにおける構え/FORM・GESTUREの動的な推移)をもっぱらさし、上記音声学教科書にならって(学派として)気流始動・喉頭調整などの「修飾」(音源つまり声帯まわりでの原発声作用をふくむ)を「調音」の作用にはふくめないとした ここでの口腔/ORAL CAVITYは、口唇・鼻孔から咽頭腔/PHARYNX CAVITY上部を経過して喉頭/LARYNXの先端までの範囲(ただし各末端を含む)を限定して指すことになり、関心のある声道のうち、声帯/GLOTTISまわり・声帯後肺腔/TRACHEA&LUNGSなどの器官機能は「口腔」とは別要素とあつかう また口腔の末端である口唇・鼻孔より外側の空間も声道音を決定するおおきな要素だが口腔をふくむ声道の部分とは別要素とあつかう

また常用の科学定義より、認知概念を可観察現象で代理表現したものが記号/SIGN、源記号の集合S→対象記号の集合Xへの写像関係または写像対象が符号/CODEである たとえば音声影像がS、IPA音声記号がXとみなせる 詞「符号」は中国語ではSYMBOL(別事物でコンセプトを簡易に表示すること 引伸して抽象記号+幾何図形記号をさす*22 表記されたSYMBOLは特に「標志」とも)の対訳にも多用されるが科学分野でのCODEとは全く異なる意味であるため、ここではSYMBOLは日本語で多用される「記号」と対訳する SIGNもSYMBOLも和訳は「記号」として区別されないのが一般的で、あえて分けるならSIGN/記号、PATTERN/模様、PICTURE/図画、CODE/符号、SYMBOL/象徴、MARK/表記、CHARACTER/文字(=LETTER/字母 これらは使いわけない)の別だろう ただし象徴は抽象的理想形態としてだけでなく詞{MARK、シンボル}の水準で単にコンセプトや操作の代理表示とでもカジュアルに使える詞として扱う 中国語対訳のSIGN/標志(~=意図の表象)、CODE/編碼、SYMBOL/符号+象徴の組は比較合理的ではあるが混乱した日本語詞彙内では使いにくそう

「音価」とは、音声現象を時間分節/SEGMENTのオーバーラップ配列(含超分節での重畳の表現)で表せると抽象的に扱うことで、その前後にオーバーラップして相互変調しうる特定の分節範囲を音節/SYLLABLEと決めうち、その区間の音声のひびきが、調音などの発音法を介した生産音の分類の1である母音/VOWEL・子音/CONSONANTのペアまたはその3個以上の音価表音記号の配列として、ひろく人類全体において表現が求められる発話音の音価の種類に対して、分類弁別的に各水準の解像度にて網羅表現し、それが目的とする発話意図の通達に十分満足に利用できるとみなせるような、音響情報空間における一定の範囲へのラベルである ここで一定の範囲とは、いわゆる機会毎ばらつき・個人間差異や、音節内過渡現象や、にじみ/SMEARなどの前後音節間でのオーバーラップ相互変調/MUTUAL MODULATIONや、ひろく分節配列条件による発話音変調によるその他の系統偏差/SYSTEMATIC BIASは、音価表音記号の表記法が都度に採用する表現解像度の範囲内で復号化できれば同一音価であると許容できる範囲をさし、復号時の範囲越境がないことを意味する

また、音節の品質がラテンアルファベット系統のようには母音・子音ペアで表現できない発話音系統に対しても、同様に発話音を時間分節のオーバーラップ配列とみなして通行の音価およびその修飾からなる音価表音記号系統を代理的に採用して表記することができるように様々な工夫がほどこされている

ただし、発話音を音価表音記号の組み合わせとして時系列記述する音価表記の定義(ここでは調音音声学に依拠した修飾つき音価のオーバーラップ配列による規則)の不徹底さと、上記の言語成分の情報の抽出法(音声情報から言語要素とみなす発話意図に相当する物理現象部分を極力目標に近づけた言語成分の情報として抽出し符号化するテクニック EG. 従来文字による書記)に現状水準からの目標改善の決め手がないとの困難さと、からおもに生じうる復号信号の品質・実用性には、その目的に応じて十分な注意が必要である

IPAは、工学的に取り扱える音声の物理現象(発話行為の音論)とは別に、言語学にて取り扱う音素(言語構成体の音論*20、言語構成体とはある個別言語の使用者が共通に頭の中にもっているべき特徴の集合体*3)への認知心理的な指標として、発話者・観察者の内的心象または抽象操作対象とみなしうる言語要素を、認知生理学も加味して認知心理学的な科学記述をすることにも流用できる たとえば添付ビデオはひとつ与えられた音価表記法やその他符号化法に拠らない1つの音声連続現象信号が、読字という心理介入により20種の音素/PHONEME配列に錯覚的に対応認知づけられる例である 音声データで再生される音声連続に対して各項文章を黙読すると/KOOJIDAIKOOJIDAI…/、/NAPORINAPORI…/、/DAIKON’URIDAIKON’URI…/、のように別の音素列として錯覚認知・区別されうる つまり下流の音価表記では別の分節構造をとらえて別の音価配列を冗長に表現しうる 音声連続に対する認知心理指標には、音素の他にも仮説となる他の発話現象支配モデルや認知生理学的要素など選びうる指標はあげられるが、一般的な音素の定義である低解像度版の音価分類/BROAD EXPRESSIONを兼ねられる利点を直截的に利用しながら、(先入観の害は多分にあるが祖型推測などに素朴心理学的な利便性・簡易性があるので)特定条件下での音声言語における形式・相異・変化といった分類越境・未知推測をふくむ現象解析などの言語学課題に対して、発話音における言語要素の分配・構成を決める組織原理として拡張的・効果的に対応してきた学史経緯がある つまり、「音声言語を発話物理現象の記述としての音価レベルまたは言語構成体として言語学的に処理した音素レベルで表記するには、どちらも調音音声学における物理現象部分の弁別的特徴を用いる方法が(歴史的にいままでのところ)便利で最良 また音素表記記号はたとえば母国語表記文字など議論が十分通じる程度の適当さで選べばよい 都度の内心のすり合わせが不要な範囲で対象言語群を持ちよる前提の議論しか期待しない」のでその記号法を共有しているにすぎない*4

現状のIPA表記法には、音価対応において以下の課題があげられる(*5-16):

(1)モデル声道がない前提のうえで、「調音」の口腔フォームを重視し、気流始動・喉頭調整(加声の他に内・外の収音過程を含む)など音声の「修飾」の過程を意図的に単純化することで、アルファベット書面に似た記号形態の利便性を重視して生産音を定義する、といった分類定義不徹底の課題

(2)分節内での母子音ペアがつくる各音声片の品質としてしか各々の音価を定義できず、単立の音価には物理現象としての分節的定義・再現が正確にできないものをアルファベットにあわせて選んでいるといった同じく分類定義不徹底の課題

(3)これらの分類定義が上記の言語成分の情報の抽出法の定義を結局は兼ねざるを得ず、部分現象が符号化すべき言語要素に必要な発話音情報であるか否かの判断基準に決め手がないという言語成分の情報の抽出定義の課題

(4)分節単位の発話音の音価分類をアルファベット母子音ペアによる前後半の重点単純トレンドにもっぱら頼り分節内過渡現象や先行後行現象を目的によっては十分に表せない課題

(5)超分節の/SUPRASEGMENTAL言語成分の情報を十分に表せない課題

(6)分節内または超分節の言語成分の情報のうち、語段/EXPRESSION(詞+短語+句)の広域における意味や意味修飾を支配する時間軸言語要素、たとえば広域上昇など語気分配構造を形成する構成要素群を具体的かつ詳細には表せない課題

(7)前後分節間のオーバーラップ相互変調特性(含物理現象的にじみ/SMEAR)や分節配列条件による発話音変化の特例を、地域的・歴史的な相異/VARIATIONもふくめてパターンとして十分には法則化できておらず系統偏差を十分正確には推測できない課題

したがってIPA表記を介する、発話された発話意図の復号信号に対しては、その理想から離れて表記上の不足が常に生じうるため、改良IPA表記や新表記法によって、筆記に対応できるつまり手書き文字として部分的に使える、より高い水準の発話復号信号および言語解析有用性をもった、実用的で高圧縮な発話音の符号化復号化法を、各国の文芸学・母国語学・言語学・音声学・発話工学・情報学などの統合分野として開発継続していくことがひきつづき切望されている

課題(6)への付言:

まずはここでのトーン、ストレスパターン、イントネーションを以下のように試定義する

トーンは、詞と詞組とこれらの2連続とを含む言語的分節において、喉頭調節/PHONATIONによる語気(「処方」に近い意味 ピッチ・インテンシティー・維持時間を混在させた意図的な微調適合/FINE ADJUSTMENT FOR FITTINGが語気に関する基本操作となる)の制御により、注目詞(中心詞/HEAD)の対立詞彙の弁別につかう言語要素として抽出できる様な喉頭調節効果のパターンをさすとした

広くいわれるピッチ(音高)/PITCH・インテンシティー(強度)/INTENSITYにより前者をトーンと、後者をストレスと単純に結びつけた物理量とみなす定義は、大略近似的ではあるが結局は不正確であり動的な喉頭調節による言語機能の心理量としての実態をうまく表せていないとの前提で議論する また注目詞の詞彙弁別が次に続く詞の先頭トーンで操作される特殊なトーン現象は日本語の大きな特徴であり、後述する地域・時期・話者属性的に訛り回避の規範が集団的に定まる「アクセント規範」とあわせ、いわゆる日本語アクセント論の複雑な挙動が説明される

ここで議論するトーンの量・質的な程度は、心理的な語気「高低」の量の認知で表現できるものとして、ニッチ言語において稀にみられる語気高低とは言いにくい音声修飾による詞彙弁別機能としてのトーン現象*7を無視した 同様に持続時間の差による詞彙弁別である日本語の長音などは従来議論どおり促音の例も含め語気によるトーン操作ではなく別音価の並びとした したがってここの「語気」・「語気を高低単一指標に代表させて観察したときの量・質的な程度」は、物理現象を総合的に高低で認知する心理指標を表す慣用用語「トーン/TONE」と、結局は同等に扱えると工夫した 音声現象から総合的に認知される心理指標としての語気高低と、その音声を含む音響現象を科学分析して数学的に求めた代表周波数の高低の軌跡的な推移とは、純音や単純楽器音を外れた複雑スペクトラム音源およびその多重現象において必ずしも一致しない事が普通である 従ってANSI-S1.1に定められた現在の音声ピッチ定義は音声を単純楽器音に置き換えてフィッティングする操作を経た時の代表周波数軌跡となっている

ストレスパターンは、語段内の発話音のうち喉頭調節の順次変化によりリズムを支配する「重みづけ・きわだたせ/WEIGHTに対する量的認知の組合せパターン/COMBINATION PATTERN」として心理的な軽重・ビートの連続として抽出できる部分であり、トーン・イントネーション現象とは独立し重複して存在できるとした つまりトーン現象を表している音声区間内部にも語段内のストレスパターンの部分になる重みづけ特徴がありまたストレスパターンは後述のようにイントネーションつまり語気分配に含まれる特徴の部分でもあるとした 更にこのときリズムを形成する様なピッチ高低・メロディーの要素も「重みづけに対する量的認知の組み合わせパターン」の相異であるとした(一般に高音効果∈重ストレス効果となる EG声帯・弦はより重い引張応力が高音を生産する) 例えば漢詩の平仄格律は定型詩における音節毎トーン配列の規則により、各句毎のうねるようなリズムを形成する ストレスパターンは重音パターンともプロミネンスパターンとも広義でのビートのパターンとも同義にて表現できる*4 「プロミネンス」については語気変化の強調などによって語段単位にフォーカスがあるなどと扱う「きわだたせ・突出」を指すとの用例も多いが、ここではプロミネンス=ストレスと詞素水準での重みづけとして同義を採用した 「リズム」の意味は河野『音声言語の認識と生成のメカニズム』での議論*23-25を参考にした 一般にストレスとは、物理学の「応力」を医学・心理学分野において生理・心理状態として模したもので単位は圧力と同じ[N/m^2] その量・質的な程度は重圧感のように心理的な軽重認知で表現できるとした

イントネーションは、「注目分節における語気分配/TONE DISTRIBUTIONの微視的・巨視的な推移の全体パターン」として抽出できる部分とした これが詞や詞素内の微視的なトーン・ストレスパターンだけでなく、短語(詞組+成語)や、(英語語法上の)フレーズ/PHRASE・クローズ/CLAUSE(中国語では分句の英訳もCLAUSEとなる)、句/SENTENCE、復句/COMPLEX SENTENCEなど比較的長い語段としての分節を対象にした巨視的なムード/MOOD(平叙・疑問など語調の典型として分類し音素化できる部分 グローバルトーンとも言える)や巨視的な雰囲気/ATMOSPHERE(音素化できないあいまい・無意識表現の部分)を部分的に表現しているとみなした また高低軽重快慢以外の語気要素も当然ムード・雰囲気を支配するが言語化しにくく通常は議論されない

イントネーションの量推移を表す記号の1に使われる広域[語気]上昇(昇高)[➚]・下降(降低)[➘]は、西洋では軽重の量を日中では高低の量を主に示しているものと雑に扱われ音価信号を表すには上昇・下降の定義があいまいである また、これらの定義により、イントネーションは上のトーン・ストレスパターン、また後述するイントネーションのアクセント規範のすべてをその特徴として含むことになり、現在慣用的な用法からは部分的に乖離が生じてしまうため同意の上での整理が必要となろう

音声言語学的に重視されるこれらトーン、ストレスパターン、イントネーションや、詩歌の行・句における詩脚/FOOT内分節構成・詩脚配列構成・超詩脚構成や、定型詩や75調文章において意味まとまりフレーズの音節数が規則的に並ぶ様な上のストレスパターンには当てはまらないリズム要素など、高低軽重快慢がつくる音声連続に対するさまざまな心理指標に関して、主ピッチ・スペクトラム特徴(ホルマント/FORMANTの構造・量関係が代表的にふくまれる)・発話音の音圧パワ/INTENSITY・動的調音によるスペクトラム特徴・各分節の持続時間/DURATION(=LENGTHとも)といった物理現象の推移を総合したものに対する心理指標として人為判断すると扱うのみで、発話の物理現象からこれら心理指標への法則的な推測判断基準が明快に分析・整合されていないために詳細に表せないとの課題である

ここで「主ピッチ」はANSI-S1.1にあるように楽器など単純音で対象音声の語気高低をフィッティング操作したときの主周波数/DOMINANT FREQ.推移を指す 声紋の隣接周波数ピーク間の差周波数(相互変調歪)の積算が元音声信号の基本周波数構造をつくり、それにフィッティングさせる単純音の主周波数は比較的単純な間欠的曲線推移をつくるとみなせる また「音圧パワー」は音圧パワー=強度≙単位時間にやりとりするエネルギー流量であり物理学では束/FLUXとも表す EMPHASIS/強度誇張・MAGNITUDE/規模量もこの強度と同じものをさすことがおおい

同じように詞「アクセント」(原義はなまり・発音ずれ・強調)に対する明快な共有学術定義が定まっておらず(*12-13)これのさしうる現象を表すIPAもその現在定義において、第1および第2ストレス・トーン水平持続高さとトーン曲線推移・詞アクセント・ステップアップダウン・広域上昇下降などとして部分実現が紹介されているのみで、用語法・表記とも国際的にはまだ十分に準備されていないとの課題がある

「アクセント規範」とは、語段区間のイントネーションに対して集団内で違和感を回避するための語気調節規範を指す(発音のうち調音に対しての調節規範も当然ある) 語気調節規範には詞内の第1・第2ストレスを示すなどストレスパターンの代表的記述だけでなく、特に日本語ではいわゆるアクセント辞典にある様な詞彙弁別とアクセント規範とのためのピッチ降下点の指示が必須となる(ピッチ降下点の指示にはIPAにあるステップダウン/DOWNSTEP[↓]を用いることができる)

ここでの議論をつかって日本語に顕著な規範現象であるピッチアクセント規範を仮にさだめてみるなら、「日本語でのピッチアクセント規範はトーンによる詞彙弁別とその他の詞内ピッチ曲線との組みあわせによりそれぞれの詞が基準状態と句内での系統変化/SYSTEMATIC CHANGEとにおいてとるべきピッチ推移の訛り回避規範が地域的・時代的・文化的・状況的・話者属性的にさだまる現象」であり、日本語にはインテンシティーアクセント規範の現象は明快には存在せず、ピッチアクセント規範のみで他国語におけるアクセント規範(EG.ストレスパターンの発音ずれにより回避したい訛りがでる)に類似の現象は説明できる、となるだろう ピッチアクセント言語における高音は楽に発話して音を通すことができるためその発話エネルギー消費を減らす方向へと歴史的に音変化が生じ、結局高音が際立たなくなってしまうためにインテンシティーアクセント言語に進化する場合があるというアクセント種の移行経路が1つの仮説として提出されている*21ことからも、語気分配において特にそのアクセント規範においてピッチとインテンシティーを分離して単純化した議論をすすめることは支配する言語特性を見誤る大きな原因になるだろう

この場合、日本語における詞の基準状態におけるピッチアクセント規範と句内におけるピッチアクセント規範との実現結果としてのイントネーションの表記には『日本語発音アクセント辞典』*14でのNHK表記水準のプロソディ表記解像度であれば、読みにくく書きにくいがIPA音声記号の水平特高/LEVEL EXTRAHIGH[˥]の代理記号[¯]とステップダウン/DOWNSTEP[↓](同一トーン推移中のピッチステップダウン点が原義)の組み合わせを借りてNHK表記(EG.「あ」のマクロン表記は「あ¯」と2字表記に変換して表す)を代替してなんとか間に合う 例えば、基準状態のピッチアクセント規範「ピッ¯チ¯ア¯ク¯セ¯ン¯ト¯ジ¯↓テン」をもちいた句「ピッ¯チ¯ア¯ク¯セ¯ン¯ト¯ジ¯↓テンノア¯↓クセントミ¯↓タ➚?」 また語気によるムード・雰囲気を形成するその他のイントネーション・ストレスパターン・頓号などの表現は未表示で、この場合比較平坦な発話雰囲気が再現される

これらの表記表現が各々の目標とする解像度で句の語気配分の表現をどの程度実現できているのか、さらに高い水準の表現をどう表記するか、について更に考究をつづけていく必要がある 具体的には、舞台芸術など演出指導(雰囲気表現)につかえる水準や、標点(役物)のない仮名のみで文章が意味を間違えずに読み伝えられる水準(日常書記から漢字を廃止できる水準と同程度)や、発話音をより正確に指示した人為記述書面語文または口語自動記録文などをデータセットにすることでLLMによる発話意図理解や出力表現(EG.口語音響化やチャット文字における会話品質)を十分に向上させる水準にまで書面語文の語気表現を高められると学術・生活上の効果が高まってくる

また、このピッチアクセント規範が日本語特有の規範現象だけでなく言語種によらない汎用定義にまで拡張できるのか(*17-19)、ここでのピッチアクセント規範のあるべき用語名(アクセントとはその原義のニュアンスが“全体にまとまりをあたえる重要な部分”*14であり、ピッチの相対高低変化とは直接関係ない たとえば高音なら重要で際立ちビートをもつという推測・あてはめは限定的である インテンシティ―の相対強弱変化についても同様)は結局なににすべきか、について蒸し返し*12ではあるがしらべていきたい

参照

1キャットフォードEP(英エディンバラ大→ミシガン大)『実践音声学入門』(2ED、大修館2001)

2WELLS&HOUSE(英UCL)『IPA transcription systems for English』(ウエブ文献2001、参照 2023-02-25、https://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/ipa-english-uni.htm)

3佐久間P(名大)他『言語学入門』(研究社2004)

4Akmajian, A.(アリゾナ大)他『Linguistics』(5 ed., MIT Press. 2001)

5Chiba,T. et al.『The vowel, its nature and structure』(Phonetic Society of Japan1958)

6前川他『千葉 ・ 据山の 『母音論』 について』(音声研究2001)

7梶(東京外大)『世界の声調言語・アクセント言語』(音声研究2001、VOL.5、NO.1)

8大串(京都市立芸大)『音のピッチ知覚について』(日本音響学会誌2017)

9吉田他『音楽リズムと音声リズムの共通性についての基礎検討』(名古屋文理大学紀要2012)

10日本語学会『日本語学大辞典』(東京堂2018)

11輿水P(東京外大)『中国語の語法の話』(光生館1985)

12深澤俊昭『日本語のアクセント観―その抽象度―』 (神奈川大語学研究1981)

13梶茂樹『世界の声調言語・アクセント言語』(音声研究2001、リンク先にPDF3MBあり: https://www.jstage.jst.go.jp/article/onseikenkyu/5/1/5_KJ00007631047/_article/-char/ja/))

14日本放送協会『日本語 発音アクセント辞典』(日本放送出版協会1966)

15Michaud, D.. Tonegenesis. Linguistics, 2020. (ACCESSED 2023-09-22: https://oxfordre.com/linguistics/display/10.1093/acrefore/9780199384655.001.0001/acrefore-9780199384655-e-748, PDF2MB DIRECT LINK:https://shs.hal.science/halshs-02519305)

16商務印書館&英オックスフォード大『OXFORD ADVANCED LEARNER’S ENGLISH-CHINESE DICTIONARY』(7ED-3RD、2009)

17Pierrehumbert, J. et al.. Japanese Tone Structure. Linguistic inquiry monographs; 15, MIT Press 1988

18Kando, S. et al.. Textless Dependency Parsing by Labeled Sequence Prediction. (arXiv2024、リンク先にPDF600kBあり:arXiv:2407.10118)

19Kubozono, H. et al.. Prosody and Prosodic Interfaces. Oxford Academic Press 2022.

20トゥルベツコイ『音韻論の原理』(岩波1980、原著1958)

21シュービゲル『新版 音声学入門』(大修館1977、P.133)

22裘錫圭『文字学概要 修訂本』(商務印書館2013)

23河野守夫『音声言語の認識と生成のメカニズム』(金星堂2001、P.3)

24Allen, G.D.. Speech rhythm. J. of Phonetics, 1975.(リンク先にPDF7MBあり:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095447019313518)

25Lehiste, I.. Isochrony reconsidered. J. of Phonetics, 1977.(リンク先にPDF6MBあり:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095447019311398)

なんてきこえる?(出処:慶大高道先生Xポスト)

1.工事代 2.ナポリ 3.大根売り 4.煮大根 5.大工事 6.漕ぎたい 7.起きたい 8.おじさん 9.ひさ子 10.最高

11.コーヒー代 12.LISAっ子 13.北へ来い 14.しゃっくり 15.湯ダコ 16.抗議だ 17.イナゴ 18.痛い方 19.だっこに 20.ポリだ

///

ピンバック: 中国語の読解入門 – ティー・フォー・ハーツ

ピンバック: 「詩・歌・曲・謡・咏・唱・誦・念・腔・賦・文・詞・辞・諺・節・楽・韻・律・調」の中国新華字典におけるつかいわけ – ティー・フォー・ハーツ